アーカイブ

- 2026年1月

- 2025年12月

- 2025年10月

- 2025年9月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

カテゴリー

最近の投稿

物事を伝える力~おもちゃが壊れちゃった編~

みなさん、こんにちは。

みかづき発寒の桑原です。

今日は日々の療育での考え方や取り組みについてお話をさせて頂きます。

おもちゃが壊れちゃった

先日、みかづき発寒にあるおもちゃの破損がありました。

みかづき発寒ではおもちゃが壊れてしまうことは療育上、当然起こりうることだと考えています。

もし、誤った使い方やわざと壊すようなことがあれば、その時のアプローチは異なりますが、正当な使い方をしている中で、壊れてしまった時にはしっかりとその旨をスタッフへ伝えることができるように子どもたちにも関わりを持っています。

スタッフは決して子どもたちを咎めることはしません。

おもちゃが壊れるということは、そのおもちゃで遊べる時間が減ってしまうことや時にはそのおもちゃで遊べなくなってしまうこともあります。

そうすると自分もそうですし、他の児童が遊びたかったかもしれないおもちゃが一つなくなってしまうということになります。

早い段階で教えてもらうことができれば、修理をしたり、同じおもちゃを準備したりと手立てを考えることができます。

ですので、子どもたちには物品の破損があった時には速やかに教えて欲しい旨を伝えています。

どうやったら伝わるの?

では、物事をどのように伝えると良いのかということです。

いつ、どこで、どのようにして発見したのか、という伝え方が必要になります。

しかし、子どもたちだけでは十分にそれらを伝えることが難しいこともあります。

そのため、スタッフが柔らかに誘導しながら、話しやすい環境と話すべき事柄を端的にまとめて、なにを発すればよいのかということを明確にしていきます。

壊してしまったというネガティブな気持ちを持つことで、「隠したい・知られたくない」といった気持ちが芽生えることも当然です。

しかし、自分が行った行動をそのままにしていた時には結果としてどのようなことが起こり得るのかということを知っていくことや、伝えたことがどうプラスに働くのかということを子どもたちに学んで欲しいと考えています。

「正直」でいられないこともある?

「正直」ということは大切なことですが、後ろめたいことなどに対しては隠したい気持ちが優先してしまいます。

それでも話してくれたことが、次なるデメリットに繋がらない様に子どもたちと関係性を築いていくことや子どもたち自身から「伝えないと」と自発的な行動に移すことができるよう、支援に努めていきたいと考えています。

地域開放(見学会・体験会)のご案内

地域開放(見学・体験会)のご案内

みかづき発寒での日々の活動やパソコン(スクラッチ)に触れて頂く機会をご提供します!

放課後等デイサービスってどんなところ?みかづき発寒ではどんなことを考えて療育に向き合っているのか?ということをぜひ体験して頂ければと思います。

下記日程で準備を進めておりますので、平日に中々お時間が取れない方も是非ご連絡お待ちしております!

【日程】

6月24(土)10:30~12:00、14:00~15:30の各2組

【内容】

・scratch・scratchジュニアに触れてみよう

・みかづきでの活動を体験してみよう

※その他、見学対応や日々のご相談等も可能です!

ご興味のある方がいらっしゃいましたら、お電話・メール・DMで構いません!

お気軽にご連絡をお待ちしております!

放課後等デイサービス みかづき発寒

電話番号:011-699-6832

メール:dayservice.mikazuki.hassamu1@outlook.jp

DM:フェイスブックまたはインスタグラムからの連絡でも構いません

投稿日:2023年05月30日(火)

楽しさと一緒に色々学べるおもちゃ

みなさんこんにちは。

札幌市西区にある放課後等デイサービスみかづき発寒の笠原です。

今日はみかづきに新しく入ったおもちゃの紹介と、そのおもちゃを選んだ理由について説明しようと思います。

今回新しく3つのおもちゃがみかづき発寒に入ったのですが、その中でも「スリルボム」というおもちゃについてお話します。

スリルボムとは

このおもちゃは爆弾(ボム)に見立てた黒いボールが落ちる前に自分のボールを落として点数を獲得していくゲームです。

ただし、何も考えずに自分のボールを発射していても点数は得られません。なぜなら、爆弾より先でも1番最初にゴールにたどり着いたボールの配点は0点だからです。ちなみに、爆弾より遅く入ると点数が引かれてしまいます。

点数を引かれないために爆弾よりも先にゴールしたいけれど1番乗りになってしまうと0点だから自分の点は増えない、ギリギリの勝負が毎試合求められることになります。

どうしてみかづきに?

そんなギリギリの勝負を求められるこのゲームをなぜみかづき発寒に新しく入れたのかと言いますと、タイミングを計って待つ時間が求められることと年齢に関係なくみんなで遊べるおもちゃであることが大きな理由です。

待つことの大切さ

スリルボムはおもちゃの性質上いまかいまかと発射タイミングを待たなければ点数を貰えないため、早く発射したい、発射ボタンを押してみたいといった衝動的な欲求を抑えて待つことが必要となります。

つまり、楽しい遊びで勝つために自らを自制する流れができるということです。「静かに座って下さい」「触らないでください」等と大人に言われてやらされているのとは違い、自主的に必要と感じて待つという経験を遊びの中で得ることができます。

実際に自由遊びの時間に子供たちと遊んだ際もタイミングをじっくりと狙って楽しい気持ちで参加することができています。

みんなで遊べる

細かな操作や複雑思考を必要とせずに幅広い年代で遊べるおもちゃであるということです。放課後等デイサービスを利用されるお子さんの中には、細かな指先の動きが苦手なお子さんや1度にいくつもの考えを張り巡らせることが苦手なお子さん等がいらっしゃいます。

逆に上に述べたことが得意だけれど、別のことが苦手なお子さんもいらっしゃいます。色々なお子さんがいる中で、このおもちゃに必要とされることは自分がいけると思ったタイミングで発射ボタンを押すという複雑さを伴わない動作のみとなります。

細かく考えるとタイミングを計るのが苦手なお子さんがいるのではないか?となるかもしれませんが、他の参加者の動きの影響もあるためそのテクニックの必要性はそこまで大きくなくボタンを押すという動作が出来ればゲームを楽しむことができます。

みかづき発寒ではただ遊ばせるのではなく、どのようにルール設定をして遊んでもらうか、遊ぶ上でどのような経験を積むことに繋がるかを議論したうえで追加するおもちゃや遊びを決めています。

地域開放(見学会・体験会)のご案内

地域開放(見学・体験会)のご案内

みかづき発寒での日々の活動やパソコン(スクラッチ)に触れて頂く機会をご提供します!

放課後等デイサービスってどんなところ?みかづき発寒ではどんなことを考えて療育に向き合っているのか?ということをぜひ体験して頂ければと思います。

下記日程で準備を進めておりますので、平日に中々お時間が取れない方も是非ご連絡お待ちしております!

【日程】

6月24(土)10:30~12:00、14:00~15:30の各2組

【内容】

・scratch・scratchジュニアに触れてみよう

・みかづきでの活動を体験してみよう

※その他、見学対応や日々のご相談等も可能です!

ご興味のある方がいらっしゃいましたら、お電話・メール・DMで構いません!

お気軽にご連絡をお待ちしております!

放課後等デイサービス みかづき発寒

電話番号:011-699-6832

メール:dayservice.mikazuki.hassamu1@outlook.jp

DM:フェイスブックまたはインスタグラムからの連絡でも構いません

投稿日:2023年05月29日(月)

スタッフ紹介✨

はじめまして!4月1日よりみかづき発寒で勤務しております、社会福祉士の村上智子と申します。

札幌出身で2児の母です。

これまではおもに、高齢者介護の現場で働いておりました。

生活相談員としてみなさまとの連絡・相談・調整をおこなったり、介護福祉士としてたくさんのお手伝いをさせていただきました。

ご利用者様からはよく、小柄な私を案じてか「こんな仕事大変でしょう、ありがとう、申し訳ないね。」とお声掛けいただきましたが、私はいつも「こちらこそ!お手伝いさせていただいて、とってもありがたいです!」と返答していました。

事実、私にとってはとても充実感のあるありがたいお仕事でした。

みかづき発寒で子供たちと過ごすようになってひと月半が過ぎました。児童福祉の世界がはじめての私にとっては、驚きの連続です。

まずは何より、子ども達のやさしさが想像以上でした。初めて会う私をみなすぐに受け入れてくれ、とても嬉しかったです。

緊張していた私の心を子ども達のやさしさがほぐしてくれました。

そして次に、ひとりひとりの個性の輝きが想像以上です。興味関心へのまなざしや感情表現など、みなそれぞれに個性が輝いていてとても素敵です。

最初は圧倒されるばかりでしたが、いまはこの子ども達の輝きを支えられるように大切に日々を積み重ねていこうと思っています。

そしてさらに、子ども達のまっすぐさが想像以上です。大人の迷いや、小手先だけの言動はすぐに見透かされてしまうようです。

子ども達の真摯でまっすぐな心には、私も真摯でまっすぐな心で向き合わなければと、とても背筋が伸びる、すがすがしい思いです。

これから、みかづきの子ども達やご家族様をはじめとする地域のみなさまと、ともに喜び、ともに悩み、ともに前に進んでいけるよう少しでもお役に立ちたいと思っています。

何かの折にはどうぞどうぞ、お気軽にお声掛けください!

今後ともよろしくお願いいたします!

投稿日:2023年05月22日(月)

母の日🌷

先日の5月14日は母の日でしたね♪

私もお得意のネットショッピングで母に私が好きなものを送りつけました。

私が好きなものはきっと母も好きでしょう。(笑)

さて、みかづきの活動では母の日に向けてお花作りを行っています!

インターネットでたくさんのお花の作り方があふれている中で、何がいいのかを実際に作ってみて試行錯誤しています。

その中で、これだ!と思うものを今回みかづきに通っている児童さんとともに作っています(^^♪

普段座っていることが苦手なお子さんでも、お母さんのために作るとなるととても真剣で、一生懸命に一つ一つ丁寧に作ってくれていました☆

お母さんを思い浮かべて、ありがとうの気持ちを込めています!

今回作ったお花はこちら!!

とってもきれいに出来上がっていますね✨

「お母さんはこの色が好きだからこれにする!」との声が多く聞かれていました(*^^*)

手先の作業が苦手なお子さんでも楽しみながら作れ、豪華なお花ができるので作り方をご紹介させていただきますね!

用意するものは、ストロー、折り紙2枚、両面テープ、のり、リボンでできちゃいます!

まずは2枚の折り紙の内、内側にしたい色を選んで半分に切ります。

出したい色を内側にして折り込み、分かれている方の端っこの部分を5ミリ程度折ります。

広げて負った部分の線の手前まで切り込みをどんどん入れていきます。

切れたらひっくり返して内側をのりで貼り付けます。

のりで張った部分の上に両面テープを貼り、ストローにクルクルと巻いていきます。

次は半分に切っていない方の折り紙も同じように切って張り付ければ完成です☆

今回、お母さんのために自分の自由時間を削っても「お母さんにあげたいから教えてほしい!」と言ってくれる児童さんもいて、とっても嬉しく思いました(^-^)

投稿日:2023年05月15日(月)

大人も楽しむ

社会人になりたての若かりし頃、人間関係を築くことが苦手だった私は某マルチ商法に引っかかりかけたことがありました。

たくさんの人が集まるところに行き、フレンドリーに話しかけてくれる人たちがとても友好的に見えました。

そのままの流れで、教祖様のような人のいる集会に参加し、何がなんだかわからない集会の入場チケットに9800円という大金を払いました。笑

ドレスコードで結婚式のような服装でいる出席者の方たちに対し、訳もわからずジーパンで来た私はさぞ浮いていたでしょう。

そんなお金をドブに捨てた時期もありましたが、その時にそのマルチ商法の方たちが言っていたことで今でも印象に残っていることがあります。

「大人が楽しそうじゃないと子どもは夢なんて持てなくない?」という言葉です。

毎日行きたくなさそうな顔で仕事に行き、疲れて帰ってきたと思えば愚痴や夫婦喧嘩ばかり、会話がなくなった家庭の中で子どもたちは「大きくなったらこんな大人になりたい!」と思うことができるのか、だからみんなで楽にお金儲けて楽しく過ごそうぜ!というありがたいお話でした。

さて、前置きが長くなってしまいましたが、ここからが本題です。(笑)

そんなに楽に稼げたら苦労しないと当時の私ですら思いましたが、確かに一理あって、大人が楽しそうじゃないと子どもも楽しくないだろなと今療育の現場に出て思うことが多くあります。

楽しみや生きがいを仕事にしている方もいらっしゃいます。ですが、多くの人は生活のために仕事をしていることがほとんどです。

そんな仕事に追われる中でも、お休みの日はお子さんたちと関わって楽しみながら休日を過ごし、毎日お子さんたちと誠心誠意向き合って過ごしているご家族の方には頭が上がりません。

そんな中で私たちが関われる時間といえば1週間のうちの数時間です。そんな数時間の関わりの中でみかづき発寒のスタッフは常に心がけていることがあります。

みかづき発寒のスタッフは全員何事にも全力で取り組んでいます。

子どもとの鬼ごっこや勝負事、その子に対しての支援もその子のためになることであれば全力です。

そこに出し惜しみや子ども相手だからという遠慮や忖度はありません。

なので、なにをするにも子どもよりも目立つことが多いですし、子どもよりも楽しんでいることも多いです。

そんな全力で取り組んで楽しんでいる大人たちを《見て》学んで欲しいと思っています。

大人だって全力でやって失敗することや負けることだってある。

大人だって、勝負には勝ちたいし負けたくもない。

大人だって、勝てた時は全力で喜ぶし、負けた時は悔しい。

大人だって楽しむ時は全力で楽しむ。

そんな一つ一つを感情豊かに楽しみながら過ごしている大人を見て、子どもたちがこんな大人になりたいと思ってもらえたらと想います。

きっと、今に繋がっていると思えば9800円も安いものでしょう。

皆さまもうまい話にはご注意ください。(笑)

投稿日:2023年05月10日(水)

避難訓練

日本は美しく豊かな自然に恵まれていますが、同時に地震、津波、火山噴火、台風、大雪などさまざまな自然災害が多発する国でもあります。また、近年は激しい気象現象が増え、大雨での土砂災害なども多くなりました。

北海道胆振東部地震で最大震度7の地震が起こったのは、2018年9月6日。日本で初めてとなるエリア全域におよぶ大規模停電(ブラックアウト)が発生してしたのが記憶に新しいかとおもいます。

そんないざという時にしっかりと逃げられるよう、みかづき発寒では避難訓練を実施しました!

児童発達支援や放課後等デイサービスでは、年2回以上の消防訓練が義務づけられています。

今回は火事を想定した内容での避難訓練を行いました!

まず、事前の避難訓練の説明もしっかりと聞くことができており、地震や火事が起きた時の状況やそうなった時にどうすればいいのかをみんなで話し合っています。

「煙吸わないように低い姿勢で移動しないと!」

「ストーブとかパソコンのバッテリーとかから火事になりそうだね!」

などなどさまざまな意見が出ていました!

また、言語理解が難しく言葉だけでの指示だけだと動けないお子さんのために写真やイラストを活用し、指示がわかりやすくなるように工夫を行なっています。

警報が鳴ると同時に、スタッフは火元を確認し初期消火を試みます。その間に利用児童さんたちは一度事業所内に集合し状況確認を行った上で避難するかの判断を行います。

今回は初期消火で火が消せなかった場合を想定し、みんなで表の駐車場へ避難しました!

みんな2分もかからずに外に避難することができ、落ち着いて行動することができていました!

いつもと違う行動や活動になると、落ち着かなかったり、どうしていいのかわからなくなってしまうお子さんもたくさんいます。

そんな時にどうしたらいいのか、どういった声かけ・避難誘導が必要かをしっかりと対策していくことが重要です。

事前の確認や練習がとても大事だとみんな改めて感じることができる訓練となりました。

みかづき発寒では、今後も定期的に避難訓練を行い、災害時に子どもたちの安全を確保できるよう努めてまいります。

投稿日:2023年05月02日(火)

新学期✨

こんにちは、みかづき発寒です!

新学期になり、新しい学年・学校に上がったお子さんたち、おめでとうございます😊

みかづきに来てくれるお子さんたちの顔も心なしかお兄さん、お姉さんになった気がします!

キラキラした表情や中学生になり、新しい綺麗な制服を嬉しそうに見せてくれるお子さんたちを見て、スタッフ一同とても嬉しく感じています♪

さて、新年度になり気持ちの揺れ動きが多くなるのもこの時期の特徴といえます。

新年度はたくさんの変化が起こります。

新しい先生やクラスのお友達、新しい教室や新しい学校、たくさんの環境の変化に、お子さんたちもワクワクしたりドキドキしたりとさまざまな気持ちの変化があるかと思います。

そのドキドキもワクワクも気持ちが変化することに対して、人間は誰でもストレスを感じます。

そんなストレスを感じると体調や行動の変化として出てくるお子さんも少なくありません。

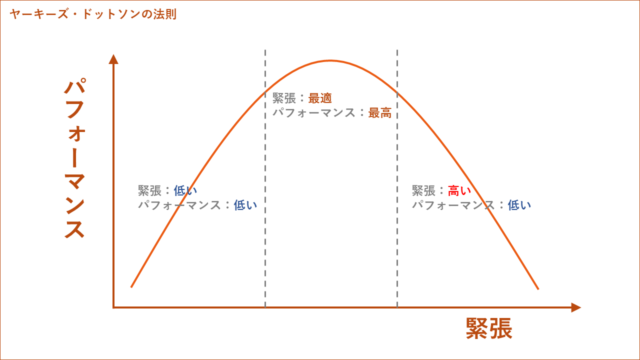

ストレスとパフォーマンスについて調べた有名な理論があります。「ヤーキーズ・ドットソンの法則」といい、心理学者のロバート・ヤーキーズとJ.D.ドットソンがネズミを用いた実験から見つけた法則です。

適度なストレスは交感神経系を目覚めさせ、判断力や行動力を高めパフォーマンスを向上させます。

ですが、ストレスがかかりすぎると心身ともに疲れが溜まってきます。心の疲れは見えにくいので、「体が疲れてきた」と感じたら心も体もストレスがかかっているサインです。

〇体の疲労のサイン

体が常にだるい

食欲が減った、または増えた

頭痛や腹痛、吐き気やめまいがある

なかなか起きられない、または寝られない

チック(不規則で突発的な体の動きや発声が、本人の意思とは関係なく繰り返し起きてしまう症状)が見られる

〇心の疲労のサイン

イライラしやすくなる

怒りっぽくなる

落ち込みやすくなる

感情の起伏が激しくなる

〇日常生活でのサイン

いつもより甘えたりおしゃべりになる

態度が乱暴になる

口数が少なくなる

自分を否定するような発言をする

よく泣く

爪を噛む

落ち着きがなくなる

などなど、そのお子さんそれぞれによって出てくる症状は様々です。

そんな時の具体的な対処方法として以下のことがあげられます。

〇体を動かす

疲れている体にムチをうつようなストイックな運動ではなく、軽く行える運動で、子どもが好きなスポーツや公園で遊ぶなど気持ちを発散できるような運動がベストです。外出が難しい場合は自宅でストレッチ、ゲーム機を使ったエクササイズなど保護者の方も一緒に楽しんで行えるような内容のものがおすすめです!

〇工作や料理をする

手を動かして色々なものを作るのも、ストレス発散につながります。ダンボールや厚紙を使っての工作などの創作活動。コロナが落ち着いてきたので体験教室など様々な活動が再開されてきています!ぜひお子さんと一緒に興味のあるものを検索してみてください!

一緒に料理やお菓子を作ってみるなんていうのもいいかもしれません♪

不安や緊張、ドキドキ・ワクワクによるストレスは適度なものなら全く問題ありませんが、過度に感じてしまうと新しい体験へと踏み出すことを妨げ、せっかくの成長の機会も生かされません。

みかづき発寒ではそういったお子さん一人一人の心の揺れ動きにも対応できるように日々の活動内容を考えて行なっています。

また、お子さんだけではなく保護者の方たちの支えにもなれればと思っております。

困ったことがあれば、ぜひお気軽にご相談くださいね♪

投稿日:2023年04月26日(水)

小集団活動の様子

こんにちは。

みかづき発寒の桑原です。

今日はみかづき発寒で行っている小集団活動をいくつかご紹介させて頂きます!!

9マスおにごっこ

その名の通り、9マスを用いてのおにごっこになります!

1,2,3!!のタイミングで1マスずつ(上下左右)に飛んでオニから逃げます!

オニ役、逃げる役ともに1マスずつしか飛べない中で同じマスに止まってしまうとアウトです!

瞬時にどこに逃げるか?ということを考え、オニに捕まらない様に判断しなければいけないゲームです。

瞬間的な判断や先の見通しを持った動きをすることで、子どもたちの思考に働きかけることや

1マスしか移動できないことで足の速さに自信がないお子さんでも楽しく活動することができます!

サークルおにごっこ

円をつくってその周りを走り周ります!

直線ではないため、身体の使い方や逃げる方向、オニの動きを見ながら逃げるという注意を働かせることが必要となります。

逃げることに必死になるとオニが反対の動きをしますし、サークルから離れすぎるとアウトになるため、距離感やオニの動きを見るなどタスクが重なることで多重課題に対して働きかけることができます。

オニ役はスタッフが担いましたが、オニはくじ引きで決めたため、連続してあたったスタッフはヘロヘロです!

ボール拾いゲーム

スタッフが中心に入り、紐を括り付けたクッションを回します。スタッフの足元にあるボールを制限時間内に全て自分のボックスへ運ぶことができるかを競うチーム戦となります。

チーム戦のため、個数を競うのではなく、みんなで達成するという目標を設定し、自分が出来なくても他のお子さんが運ぶことができることで、「大人に勝つ」という達成感を連帯して味わうことができます!

人間知恵の輪

複数人で手を繋ぎ、絡み合う手を解いて最終的には円になることができれば成功です!

誰がどこを抜けるのか、どういった絡み方をしているのかを予測しながら、コミュニケーションを図ることができるため、回路を予測する力やその予測した内容を「伝える」という言葉の表出を楽しみながら促すことができます!

今日ご紹介した小集団活動はほんの一例です。

一つ一つの活動にしっかりと意味を持ちながら、その意味が的確に療育に反映されるよう、これからも楽しい活動をたくさん準備していきたいと思います!

新年度が始まり、新しいお子さまも増えております!

あと数枠ではございますが、若干名空きがございますので、ご見学・ご相談でお悩みの方がいらっしゃいましたら、お気軽にご連絡願います!

投稿日:2023年04月14日(金)

春休み企画!円山動物園へ行こう!

みなさんこんにちは!

札幌市西区にある放課後等デイサービスみかづき発寒の笠原です。

気が付けば3月も終わり、だんだんと温かい時間が増えてきましたね。

そんな中みかづき発寒では春休みレクということで、3月31日にみんなで円山動物園に行ってきました!

いつもより少し早めにお迎えに行ってみかづきに集合し、スタッフの動物園に行くときのお約束と今日の流れの説明を聞いていざ円山動物園へ!

色々な曜日のお子さんが集まっているため、はじめましてのお友達もいましたが、緊張する様子もなくみんなでお喋りしながら楽しい車内でした。

約20分ほど車に揺られて円山動物園へ到着。

入口が見えてきた時点でもう子供たちの目はキラキラ輝いています。

入り口でスタッフの方からパンフレットをもらい、みんなで一緒に見学開始です。

「前に円山動物園に来たことがあるんだ!」

「爬虫類館見に行きたいんだよ!」などなど、みんなでお喋りしながら園内を歩きます。

最初に見えてきたのは大きなキリン!

遠くからでもわかるその大きさにスタッフ含めてみんなテンションがあがります。

途中で見つけた円山動物園の看板の前で記念撮影もしました!

続いてゾウ舎

ホッキョクグマ館など順番に見て回っていきました。

円山動物園を回る途中で清田区にあるみかづきとの春休みの合同企画として、みかづき発寒から清田のお友達へ向けた動物クイズを行いました!

ビデオ通話を通じてみかづき発寒の子供たちが問題文を読み上げたり、手話ができるお友達が手話で答えのヒントを出したり、正解発表の際にはみんなで〇か×かを手で教えてあげたりと一生懸命協力して企画を盛り上げてくれました。

今まで子供同士の交流機会はありませんでしたが、嫌がる様子もなくむしろ積極的に取り組んでくれたのでとても楽しい時間になりました。

始めましてのお友達もいる中で、しっかりとルールを守って楽しい時間を壊さないようにしようという気持ちで、お互い協力して過ごす様子がみられてとてもうれしい気持ちになりました。

円山動物園から戻ってきてからは今日の感想をパソコンで打ち込んでもらいました。

ローマ字入力が苦手なお子さんも、ローマ字表を見ながら一生懸命打ち込み楽しかったこと・面白かったことを文章にしてスタッフに伝えてくれました!

どのような感想になるかドキドキしながら見ていましたが、みんな楽しい気持ちで終えてくれたようでとても安心しました。

前回の水族館へのお出かけの反省点を活かして今回の動物園へのお出かけを企画しましたが、なによりも子供たちの素敵な行動に助けられた1日でした。

初めましてのお友達へも緊張することなく挨拶できたり、気が付けば仲良く笑いあいながらお話していたり、苦手な動物がいるところではその気持ちをスタッフに伝えて一緒に外で待機したりとみかづき発寒の中だけでは見ることができない色々な一面をみることができました。

今回の参加者は曜日で調整したため、参加できなかったお子さんもいます。

ぜひ、このような機会を今後も作っていきたいと思います。

現在、たくさんのご相談を頂いております。

利用可能枠も残りわずかとなっておりますので、ご検討中の方がいらっしゃいましたら、

お気軽にお問合せ願います!

投稿日:2023年04月04日(火)

春休み✨

こんにちは、みかづき発寒です!

3月は卒業シーズンですね(^-^)

卒業したお子さんたち、おめでとうございます!

みかづきに通っているお子さんたちは、春休み期間中のため、いつもより早めに来てくれていました!

時間がゆっくり過ごせるということもあり、自分たちのおやつを自分で作るべく、クレープ作りや卒業祝い、公園への外出などのたくさんの活動企画を行いました(*^^*)

ホットケーキミックスと牛乳を混ぜて作り、バナナを切って、好きな材料をトッピングしています!

普段は食べるだけでその他は父さんお母さんがやってくれていることでも自分でやってみると、いろんな工程があり様々な工夫が必要になることを実際にすることで体験できます!

洗い物もしっかりと自分でやってもらいました!

卒業イベントでは、桜の花をみんなで切って一本の大きな桜の木を作り上げています!

みんなでデコレーションケーキを思い思いに飾りつけておいしくいただきました☆

外出では近くの公園に行き、元気に遊びまわっています!

鬼ごっこでは、まず大人が先にギブアップしてしまうぐらい子どもたちは元気です!

様々な企画を考えてお子さんたちが楽しめるように取り組んでいます!

投稿日:2023年03月30日(木)